Exploration scientifique d’une substance complexe, de l’aiguillon à nos cellules.

Qui n’a jamais ressenti la crainte, voire la douleur cuisante, d’une piqûre d’abeille ?

La Piqûre d’Abeille, tout le monde connait. Mais au fait, qu’est-ce que c’est ?

Qui n’a jamais ressenti la crainte, voire la douleur cuisante, d’une piqûre d’abeille ? Cette expérience universelle est souvent associée à un danger immédiat. Pourtant, derrière cette arme défensive se cache une substance d’une complexité biochimique fascinante : le venin d’abeille (apitoxine).

Si, pour une fraction de la population, une piqûre peut avoir des conséquences dramatiques en raison d’allergies sévères, la science s’intéresse de plus en plus aux composants de ce venin et à leurs interactions potentielles avec l’organisme humain.

Cet article propose un voyage au cœur de cette substance : nous explorerons l’anatomie de l’appareil vulnérant de l’abeille, décortiquerons la composition du venin, comprendrons ses effets immédiats sur le corps, et aborderons les pistes de recherche qui suscitent l’intérêt, illustrées par des approches encadrées comme celles observées au Maroc. Le tout, en gardant à l’esprit la prudence et le cadre réglementaire strict qui entourent ces sujets en France.

La Réaction Immédiate du Corps : Inflammation Locale et Risque Allergique Majeur

La pénétration du venin déclenche quasi instantanément une réaction inflammatoire locale : douleur vive, rougeur (érythème), chaleur, gonflement (œdème) et démangeaisons (prurit). C’est une réaction normale, due à l’action des composants du venin sur les tissus et les cellules immunitaires locales.

Cependant, le danger principal réside dans la réaction allergique systémique. Il est crucial de la distinguer de la réaction locale :

Prévalence

Il est difficile de donner un chiffre unique et précis pour l’allergie spécifique au venin d’abeille en France ou en Europe. Les études épidémiologiques donnent des fourchettes variables. On estime généralement que les réactions systémiques (pas seulement locales) aux piqûres d’hyménoptères (abeilles, guêpes, frelons) concernent entre 0.8% et 5% de la population adulte, selon les pays et les critères. Les réactions sévères (stades III et IV, incluant le choc anaphylactique) sont heureusement plus rares, concernant probablement moins de 1% de la population. Il est crucial de consulter un médecin ou un allergologue en cas de réaction forte ou de doute. Toute suspicion de réaction allergique généralisée après une piqûre nécessite un appel immédiat aux services d’urgence (15 ou 112).

Allergie Vraie

Chez certaines personnes pré-sensibilisées, le système immunitaire réagit de manière totalement disproportionnée au venin. Cela peut aller de l’urticaire généralisé à l’œdème de Quincke (gonflement du visage, de la gorge) et, dans les cas les plus graves, au choc anaphylactique. Ce dernier est une urgence vitale absolue, caractérisée par des difficultés respiratoires, une chute brutale de la tension artérielle, et pouvant entraîner la mort en l’absence de traitement immédiat (injection d’adrénaline).

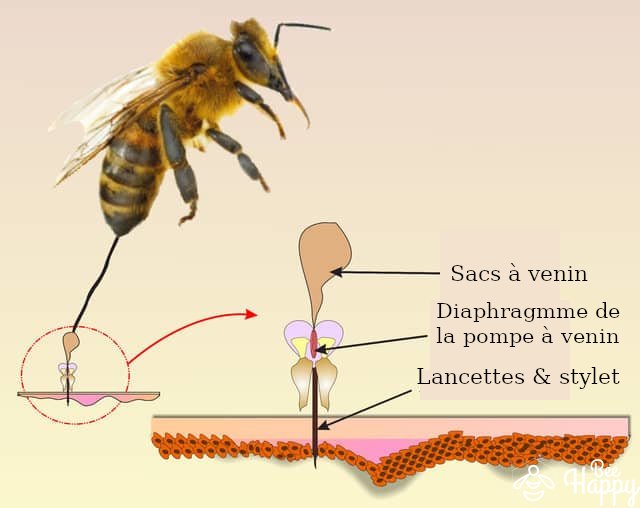

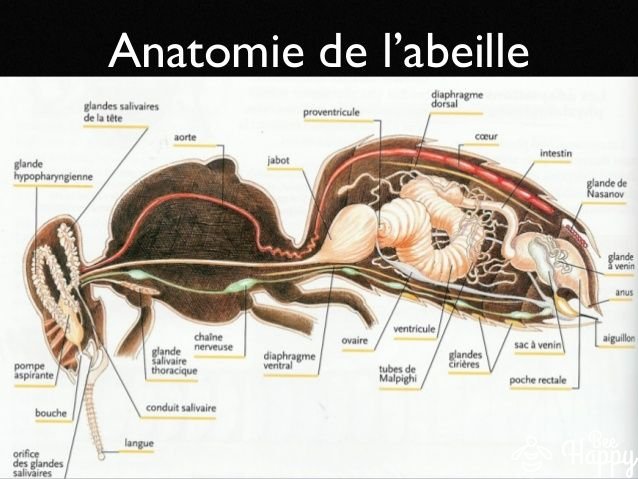

L’Arme Défensive de l’Abeille :

Anatomie et Mécanisme de la Piqûre

Anatomie et Mécanisme de la Piqûre

1

Le Dard ou Aiguillon

Composé de trois parties : un stylet supérieur et deux lancettes inférieures coulissantes, dotées de barbules orientées vers l’arrière. Ces barbules agissent comme des hameçons, ancrant fermement le dard dans les peaux élastiques.

2

Les Glandes à Venin

Principalement une grande glande acide et une plus petite glande alcaline (dite glande de Dufour), dont les sécrétions se mélangent au moment de l’injection pour former le venin actif.

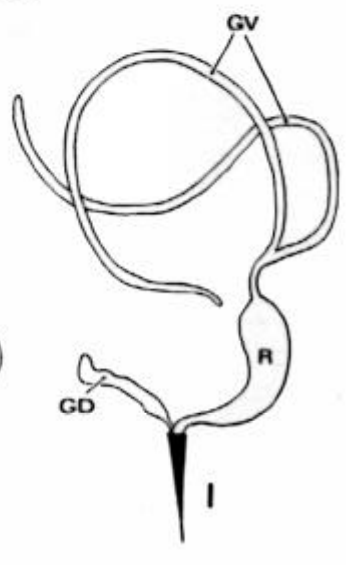

Schéma de l’appareil

Légende :

GV : Glandes à venin

GD : Glande de Dufour

R : Sac ou Réserve à venin

3

Le Sac à Venin

Un réservoir où le venin produit est stocké.

4

Les Glandes à Venin

Principalement une grande glande acide et une plus petite glande alcaline (dite glande de Dufour), dont les sécrétions se mélangent au moment de l’injection pour former le venin actif.

L’abeille ouvrière ne pique que pour défendre sa colonie, un acte ultime qui lui coûte généralement la vie lorsqu’elle pique un mammifère. Son appareil vulnérant, situé à l’extrémité de son abdomen, est une merveille d’ingénierie biologique :

Lors de la piqûre, les lancettes pénètrent la peau par un mouvement de va-et-vient rapide. Les barbules s’ancrent, et en tentant de se retirer, l’abeille déchire son abdomen, laissant l’appareil venimeux en place. Celui-ci continue d’injecter le venin pendant plusieurs dizaines de secondes, voire une minute.

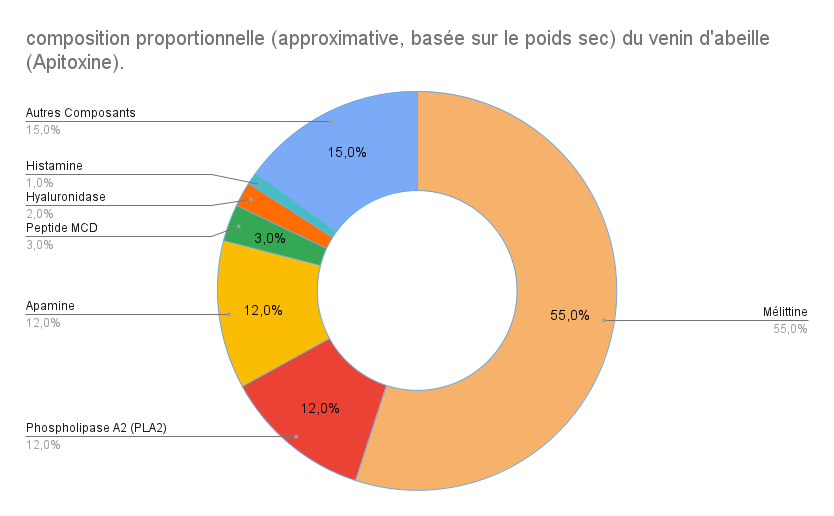

Plongée dans la Pharmacopée du Venin : Un Cocktail Biochimique Complexe

- Peptides (principaux acteurs)

- Mélittine (~50-55% du poids sec) :

Le composant le plus abondant et le plus étudié. C’est un peptide puissant qui perfore les membranes cellulaires (action cytotoxique), provoquant la lyse (destruction) des cellules, notamment les globules rouges (hémolyse) et les mastocytes (libérant histamine). Il est fortement pro-inflammatoire et responsable en grande partie de la douleur. Paradoxalement, certaines recherches suggèrent qu’il pourrait aussi avoir des effets anti-inflammatoires, antibactériens et même anticancéreux in vitro, mais ces pistes nécessitent beaucoup plus de recherches. - Apamine (~2-3%) :

Une petite neurotoxine qui bloque sélectivement certains types de canaux potassiques dans le système nerveux central et périphérique, affectant l’excitabilité neuronale. - Peptide MCD (Mast Cell Degranulating Peptide / Peptide 401) (~2%) :

Extrêmement puissant pour déclencher la dégranulation des mastocytes et la libération d’histamine (effet pro-inflammatoire majeur). Cependant, des études in vitro et sur des modèles animaux lui ont aussi attribué des propriétés anti-inflammatoires remarquables, potentiellement plus puissantes que certains médicaments de référence sur certains mécanismes. Ce paradoxe illustre la complexité d’action du venin. - Autres peptides :

Des peptides comme la Secapine, la Tertiapine, la Procamine A et B sont également présents en plus petites quantités et contribuent à l’ensemble des effets neurotoxiques et inflammatoires.

- Mélittine (~50-55% du poids sec) :

- Enzymes (catalyseurs et diffuseurs) :

- Phospholipase A2 (PLA2) (~10-12%) :

Une enzyme clé qui dégrade les phospholipides des membranes cellulaires, potentialisant l’actioL’intérêt scientifique s’est porté sur diverses affections, notamment : - Maladies rhumatismales et inflammatoires (arthrose, polyarthrite rhumatoïde, tendinites…).

- Certaines maladies neurologiques (sclérose en plaques – résultats très controversés et potentiellement dangereux, maladie de Parkinson, névralgies…).

- Douleurs chroniques diverses.

- Cicatrisation de plaies.n de la mélittine. Elle joue un rôle majeur dans la cascade inflammatoire en libérant de l’acide arachidonique (précurseur de molécules pro-inflammatoires comme les prostaglandines et les leucotriènes). C’est aussi l’un des allergènes majeurs du venin d’abeille.

- Hyaluronidase (~1-2%) :

Souvent appelée « facteur de diffusion ». Cette enzyme dégrade l’acide hyaluronique, un composant essentiel de la matrice extracellulaire de nos tissus. En « ouvrant » les tissus, elle facilite la pénétration et la diffusion des autres composants toxiques du venin plus profondément et plus rapidement. D’autres enzymes moins abondantes (phosphatase acide, estérases) sont aussi présentes.

- Phospholipase A2 (PLA2) (~10-12%) :

- Amines Biogènes (médiateurs rapides) :

- Histamine (~0.5-1.5%) : Contribue directement à la réaction inflammatoire précoce (vasodilatation, augmentation de la perméabilité capillaire, douleur, démangeaison).

- Dopamine et Noradrénaline (traces) : Neurotransmetteurs qui peuvent moduler localement la douleur et le flux sanguin.

Mécanismes d’Action sur l’Organisme Humain :

Entre Inflammation et Modulation

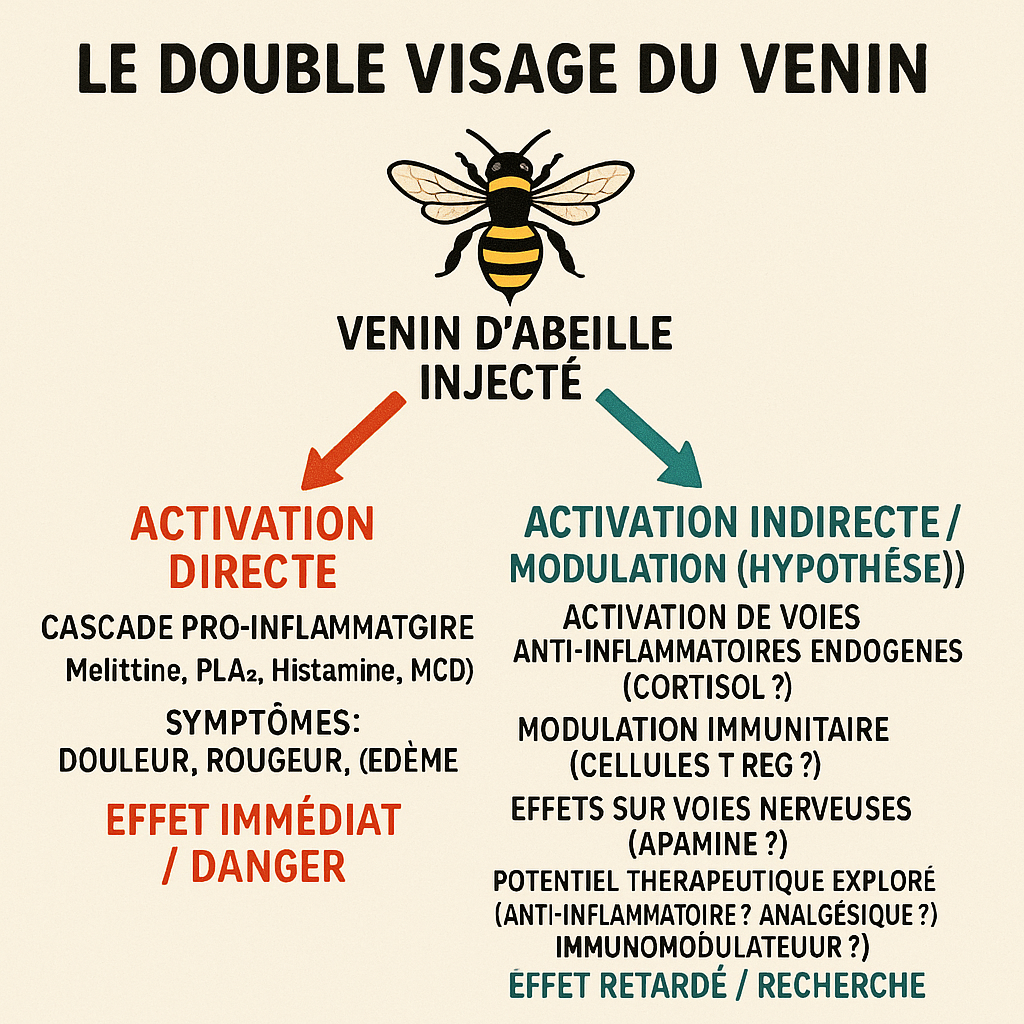

Lorsque le venin pénètre dans les tissus, ce cocktail moléculaire déclenche une série d’événements complexes :

- L’Inflammation Aiguë :

C’est la réponse immédiate et visible. La mélittine et la PLA2 endommagent les cellules, libérant des médiateurs inflammatoires. Le peptide MCD et l’histamine (celle injectée et celle libérée par les mastocytes) provoquent vasodilatation et œdème. La douleur est induite par l’action directe de la mélittine sur les nocicepteurs (terminaisons nerveuses de la douleur) et par les médiateurs inflammatoires. - Les Effets Paradoxaux et Potentiellement Thérapeutiques (Hypothèses et Recherche) :

Au-delà de cette réaction aiguë, la recherche explore si certains composants du venin, ou la réaction de l’organisme à celui-ci, pourraient avoir des effets bénéfiques dans des contextes contrôlés :- Modulation de l’Inflammation Chronique :

L’hypothèse est que l’inflammation aiguë contrôlée induite par le venin (ou certains de ses composants comme le peptide MCD) pourrait paradoxalement activer des voies anti-inflammatoires endogènes (internes à notre corps), par exemple en stimulant la production de cortisol par les glandes surrénales ou en modulant l’activité des cellules immunitaires. - Action sur le Système Immunitaire :

Des études in vitro et sur modèles animaux suggèrent que certains composants pourraient moduler la réponse immunitaire, parfois en la freinant (potentiel intérêt dans les maladies auto-immunes ?), parfois en la stimulant (potentiel intérêt en immuno-oncologie ?). Ces pistes sont très préliminaires. - Action sur la Douleur Chronique :

Bien que provoquant une douleur intense, l’apipuncture (piqûres contrôlées) est étudiée pour soulager certaines douleurs chroniques (rhumatismales, neuropathiques). Les mécanismes évoqués sont complexes : effet de « contre-irritation » (une douleur aiguë en masque une chronique), action de l’apamine sur les voies nerveuses, modulation de l’inflammation locale…

- Modulation de l’Inflammation Chronique :

L’Apithérapie par le Venin (Apitoxithérapie) :

Recherche, Pratiques Encadrées et Limites

L’utilisation thérapeutique du venin d’abeille, ou apitoxithérapie, prend souvent la forme de micro-piqûres d’abeilles vivantes sur des points spécifiques (proche de l’acupuncture) ou d’injections d’extraits purifiés et standardisés (plus rare et expérimental).

Domaines de Recherche :

L’intérêt scientifique s’est porté sur diverses affections, notamment :

- Maladies rhumatismales et inflammatoires (arthrose, polyarthrite rhumatoïde, tendinites…).

- Certaines maladies neurologiques (sclérose en plaques, maladie de Parkinson, névralgies…).

- Douleurs chroniques diverses.

- Cicatrisation de plaies.

- VIH

Il est important de souligner que pour la plupart de ces indications, les preuves scientifiques issues d’essais cliniques rigoureux sont insuffisantes, contradictoires ou inexistantes. De nombreux résultats proviennent d’études préliminaires, de cas isolés ou d’études animales. Mais d’autres études et des pratiques régulières sur des patients dont les effets sont mesurés dans un nombre importants de centres médicaux apportent des arguments incontestables en faveur de l’utilisation du venin. La France est très en retard sur cette recherche et ne semble pas prendre le chemin d’une ouverture académique dans cette voix.

Personnalités et Travaux :

Des chercheurs et praticiens comme Lilian Ceballos, le Professeur Henri Joyeux en France (connu pour ses positions plus larges sur la santé et la nutrition incluant l’apithérapie), ou le Professeur Domingo Martinez Romero ( en Espagne, très investi dans la recherche sur les produits de la ruche) et le Dr Sergio Álvarez Barajas, qui dirige le laboratoire de biologie cellulaire au Centre universitaire des sciences biologiques et agricoles de Guadelajaja au Mexique ont contribué à explorer et promouvoir l’étude des produits de la ruche, y compris le venin. Leurs travaux, bien qu’intéressants, doivent être considérés dans le contexte de la recherche scientifique globale et ne constituent pas, en France, une validation médicale en soi.

L’Exemple du Maroc (Prof. Rochdi Alaoui) :

Une approche singulière est observée au Maroc, notamment à Casablanca avec les travaux du Professeur Karim Al-Abed Al-Alaoui. Des structures dédiées à l’apithérapie y fonctionnent, où le venin (souvent via piqûres directes) est utilisé dans un cadre médicalisé, sur prescriptions de médecins traitants. Cette intégration dans un parcours de soins sous supervision médicale locale est une spécificité marocaine et n’a jamais pu être transposée directement au contexte français. Elle illustre cependant une reconnaissance différente de ces pratiques dans un autre système de santé.

Les Défis Majeurs :

L’utilisation thérapeutique du venin se heurte à des obstacles considérables :

- Le risque allergique : Toujours présent et potentiellement mortel. Des tests simples et interprétables sont pratiqués systématiquement pour évaluer le degré de d’allergie avant toute piqûre.

- La standardisation : La composition du venin varie (saison, âge de l’abeille, alimentation…). Obtenir un produit constant est difficile. Ces variations sont habituelles en phytothérapie et ne constituent pas en soi un barrage mais nécessitent une adaptation et une meilleure compréhension du traitement par le patient et le praticien qui l’accompagne.

- Le dosage : La quantité de venin injectée par une piqûre est variable. Contrôler précisément la dose est complexe. Même considération qu’au point précédent.

- Le manque d’études cliniques robustes : Des essais randomisés contrôlés de grande ampleur, méthodologiquement irréprochables, manquent cruellement pour prouver l’efficacité et l’innocuité dans la plupart des indications revendiquées.

Cadre Réglementaire Français et Précautions Indispensables :

Un Appel à la Prudence Maximale

Il est impératif d’être extrêmement clair sur ce point :

- Statut en France : L’apitoxithérapie (traitement par le venin d’abeille) n’est absolument pas une pratique médicale reconnue, validée, ni encadrée par les autorités sanitaires françaises (Haute Autorité de Santé, Agence Nationale de Sécurité du Médicament). Elle est considérée comme une pratique de soins non conventionnelle.

- Tenter de s’auto-administrer des piqûres d’abeilles ou d’utiliser des produits à base de venin non contrôlés est extrêmement dangereux et à proscrire totalement. Les risques d’allergie grave, d’infection au point de piqûre, de surdosage accidentel ou d’effets secondaires imprévisibles sont majeurs.

- La Primauté Absolue de l’Avis Médical : Seul un médecin est habilité à poser un diagnostic, à évaluer la pertinence d’un traitement et à prescrire des thérapies dont l’efficacité et la sécurité ont été démontrées. Toute démarche de soin pour une pathologie doit impérativement commencer et être suivie par une consultation médicale.

- Information vs Recommandation : Les informations présentées dans cet article sur les usages thérapeutiques potentiels du venin d’abeille sont issues de la littérature scientifique internationale, d’observations de pratiques étrangères ou des travaux de certains chercheurs. Elles sont fournies à titre informatif uniquement, dans un but de compréhension des axes de recherche. Elles ne constituent en aucun cas une recommandation, une validation ou une incitation à utiliser le venin d’abeille à des fins thérapeutiques en dehors d’éventuels protocoles de recherche cliniques officiels et strictement encadrés (qui sont très rares, voire inexistants en France pour cette pratique).

Yann Loranger , apiculteur et apithérapeute à Toronto, nous explique pourquoi il est si controversé de parler des bienfaits des piqûres d’abeille.

Conclusion : Une Substance Puissante à Respecter et à Étudier avec Rigueur

Le venin d’abeille est un parfait exemple de la dualité de la nature : une arme de défense redoutable, potentiellement mortelle pour certains, mais aussi une source incroyable de molécules bioactives complexes qui défient notre compréhension et stimulent la recherche scientifique. Sa composition riche et ses effets paradoxaux sur l’inflammation, le système immunitaire et la douleur ouvrent des perspectives fascinantes.

Cependant, l’enthousiasme suscité par ces pistes ne doit jamais occulter les dangers bien réels, notamment le risque allergique pour l’homme, et le mode de récupération et d’injection du venin pour l’abeille.

L’avenir de » l’apitoxithérapie « alaoui casablanca clinique apithérapie

que l’on préfère appelée « apipuncture » est très incertaine et soulève un ensemble de questions que nous sommes encore trop peu à relever.